Pier Carlo Sommo

Sulla strada che conduce a Superga, dai «Tetti Giovannini», dove c’è il Bivio per Baldissero Torinese e la strada Panoramica Pino – Superga, salendo verso il piazzale della Basilica, si possono vedere, purtroppo non in buono stato di conservazione, 15 piloni votivi dedicati alla Madonna. Anche loro fanno parte della storia del Piemonte e della Basilica, ma sono una vicenda particolare poco conosciuta.

Il manufatti risalgono alla tormentata fine del 1700 caratterizzata dalla rivoluzione francese. La Francia rivoluzionaria nel 1794 aveva attaccato il Regno di Sardegna, inizialmente fermata sulle montagne piemontesi come al Monte Authion. Il giovane generale Napoleone Bonaparte cambiò allora strategia, per attaccare il Piemonte non passò più dalle montagne, dove l’esercito piemontese era forte, ma passò dalla Repubblica di Genova.

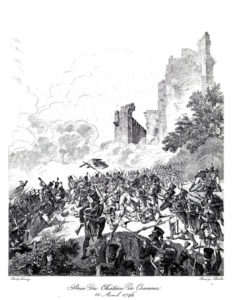

Gli austriaci e i piemontesi furono sconfitti a Loano, Dego, Cairo Montenotte, Cosseria e a Mondovì. L’esercito piemontese, dopo episodi di eroica resistenza, come al castello di Cosseria, è distrutto e gli alleati austriaci in ritirata. L’armistizio con i francesi è firmato il 28 aprile 1796 a Cherasco. Lo sconfitto Regno di Sardegna cede alla Francia Nizza, l’alta Savoia, le fortezze di Ceva, Cuneo e Tortona ed inoltre, si impegna a restare neutrale e a permettere il libero passaggio dell’esercito francese sul suo territorio. Il Re sarà poi esiliato in Sardegna. Nelle campagne di tutto il Piemonte, per la miseria generale provocata dalla guerra, nasceranno ribellioni contro i mai amati francesi che si protrarranno in vari momenti per tutto il loro periodo di occupazione. Un vecchio detto in dialetto piemontese sintetizzava il sentimento popolare per i francesi; “ libertè, egalitè ij fransèis an caròssa, e noi a pè” ( traduzione: libertè, egalitè, i francesi vanno in carrozza e noi a piedi).

La politica napoleonica assoggettò i territori italiani agli interessi francesi, con pesanti tributi finanziari e requisizioni, leva obbligatoria e una politica doganale che incoraggiava le importazioni dalla Francia e sfavoriva le esportazioni. Tutto questo portò alla formazione di gruppi antinapoleonici e alle sollevazioni di masse popolari, specialmente contadine.

La rivoluzione importata dall’estero e non coinvolse la società, vi furono profonde fratture fra il popolo e i patrioti che si erano fatti condizionare dai francesi, guardavano con ammirazione i cambiamenti che erano riusciti ad apportare nel loro paese, ma non erano riusciti a coinvolgere la maggioranza dei piemontesi.

Tornando ai nostri piloni di Superga, essi furono realizzati a tempo di record, fra il 1794 e il 1796, dall’architetto Francesco Dellala di Beinasco e affrescati dal pittore Luigi Piantini, con soggetto “Misteri del Santo Rosario” su incarico dei «Convittori» di Superga, che era la confraternita che accoglieva i figli cadetti della nobiltà sabauda e gestiva la Basilica. La fretta era dettata dal voto dedicato alla speranza di fermare l’invasione di Napoleone invocando la Vergine Maria, eletta patrona di Torino durante l’assedio francese del 1706.

In un’epigrafe, un tempo visibile su uno dei piloni, l’impaurita aristocrazia torinese (anche una Savoia-Carignano, la principessa di Lamballe, era stata linciata dai sanculotti a Parigi nel 1792) “votava” la città a Maria Vergine, nella speranza di allontanare il pericolo della guerra e dei rivoluzionari.

Ma era tardi, nella primavera del 1796 Napoleone, dopo le vittorie di Dego e Montenotte, era prossimo a Torino.

E così i piloni andarono subito in rovina, nel 1798 i giacobini saccheggiarono Superga. Anche i loro progetti andarono perduti. Nonostante tutto le 15 pie edicole si salvarono, con i loro affreschi ovali, inquadrati fra due lesene, coperte da un timpano con tetto a capanna.

Sono così sopravvissute ai rivoluzionari e al tempo, la devozione popolare, nella metà dell’800, le aveva restaurate sostituendo con alcune tele gli affreschi oggi ormai quasi scomparsi.

Ora in stato di conservazione non ottimale accompagnano gli ignari visitatori nell’ ultimo tratto di strada che porta al piazzale della Basilica.